Voller Spannung bin ich, welche Bilder und Lehren mir der erste Besuch der Gottscheer Sprachinsel mit ihren 178, zur Mehrzahl geschlossenen deutschen Dorfschaften bringen wird. Mit dem Abendzuge bin ich von Laibach her nach dreieinhalbstündiger Fahrt im Städtchen Gottschee, dem wirtschaftlichen und geistigen Zentrum des Gottscheer Ländchens, als dem Endpunkte der 75 Kilometer langen südkrainer Stichbahn, bei völliger Dunkelheit eingerückt. Es war ein langes Stolpern, vorbei an hochgetürmten Haufen zur Verladung bereit liegender Bretter, der Ausbeute des

reichen Gottscheer Waldbodens, durch die ungepflasterten Gassen der zum Bahnhofe nordwärts sich ziehenden Vorstadt, bis ich zu dem mir empfohlenen behaglichen "Gasthaus zur Sonne" mich gefunden hatte.

Das Sonnenlicht eines hellen Herbstmorgens leuchtet über einige einstöckige gefällige Landhäuser Gottschees und über das Stück des städtischen Straßenzuges, das ich vom Fenster meines Zimmers vor Augen habe. Zwischen den Gärten erfaßt das Auge gen Osten einen weit sich streckenden, mit Obstbäumen und allerlei Niederholz dünn bestandenen Wiesenplan und hinter ihm am Rande des Beckens von Gottschee dunkle, lang sich dahinziehende Berglinien, die den Rücken des Hornwaldgebirges angehören. Dessen gewärtig, was der erste Spaziergang zeigen wird, schlendre ich durch das schon auf den ersten Blick vertraut anmutende Städtchen.

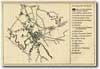

Stadtplan Gottschee

Hoch und wuchtig stehen die beiden Türme und der breite Dachgewölbebau der vor einem Jahrzehnt im romanischen Stil nach den Plänen des Wiener Dombaumeisters Schmidt erbauten Stadtpfarrkirche am Ufer der "Rinnsche", die hier das Stadtfeld durchschneidet. Hell und weit hallend schlägt die Glocke die neunte Morgenstunde eines sonnigen Oktobertages. Vom nahen Windischdorfer Nock im Nordwesten kommend, beschreibt der Rinnschefluß einen Halbbogen um die Siedlung und verliert sich dann in die südostswärts breiter ausladende Talfurche von Gottschee. Harmlos sieht das langsam dahinziehende Wässerchen aus. Aber wie alle Karstwasser kurzen oberirdischen Laufs, reckt es sich nach anhaltenden Regengüssen des Frühjahrs und Herbstes mächtig aus seinem Bett und umleckt arglistig Gärten und Häuser der Stadt.

Sind die Sauglöcher verstopft, in die nur wenige Kilometer unterhalb Gottschee die Rinnsche zu unterirrdischem Lauf verschwindet, so bilden die tieferen Teile des oberen Talkessels einen gewaltigen See. Wollen einige Wortdeuter von dieser Naturerscheinung doch den Namen "Gottschee" herleiten, indem sie in ihm eine Zusammensetzung des Personennamens God oder gar der zu Zeiten der Völkerwanderungen die Landschaften am Fuße der Ostalpen streifenden "Gothen" mit dem Worte See vermuten. Denn die Gottscheer sprechen das s wie sh aus, reden also in ihrer Mundart von einem "Sh"eab.

Es ist heute gerade großer Markttag, für die Sprachinsel ein nur einmal im Monat sich zutragendes, wichtiges Ereignis. Die Straßen füllen sich mit Bauern, die aus allen Gauen und Dorfschaften des Gottscheer Landes herbeiströmten. Es sind große hagere, sehnige Männergestalten mit wettergebräunten, stark durchfurchten Gesichtern. Die Frauen und Mädchen zeigen meist mittelgroße Statur und einen festen, ja derben Schritt, der auf

ihr häufiges Wandeln auf fleißig bestellter Ackerkrume und auf steinigen Bergpfaden hinweist. Ihr Antlitz, mehr regelmäßig und ruhig als anmutig und lebhaft, verrät frühes Altern im Gefolge harter ländlicher Arbeit.

Ein- und zweistöckige Häuser mit primitiv bürgerlichen Ladenauslagen und schmalen Fensterfronten in den oberen Geschossen umfassen den "Hauptplatz", die eigentliche Marktstraße, die zum Schloßbau führt und sich jenseit eines wuchtigen alten Torbogens in gleichem Kleinstadtcharakter als baumumhegter (ehemaliger Auerspergplatz, heute) Alexanderplatz fortsetzt. Ein hoher massiger Bau mit 5 bis 6 Meter dicken Mauern und mächtigem Innenhof, den zweistöckige Galerien umschließen, ist es, der hier Hauptplatz und Auerspergplatz flankiert.

Die heutige Fürstenfamilie der Auersperger, die schon als Grafengeschlecht im Jahre 1641 das achtzehn Jahre vorher zur Grafschaft erhobene Gottscheer Gebiet kaufweise aus den Händen der Freiherren von Khysel übernahm und vom Kaiser Leopold II. 1791 die Erhebung desselben zum Herzogtum erlangte, ist noch heute Eigentümer des Schlosses. Von allen Schicksalen des Gottscheer Landes war denn seit dem 13. Jahrhrundert dieser mittelalterliche Bau ein stummer Zeuge. Er wird auf derselben Stelle aufgerichtet sein, wo Kaiser Friedrich nach dem schweren

Türkeneinfall von 1469 die Aufführung einer Veste gegen die Türken in jener Urkunde von 1471 anordnete, mit der er den Markt Gottschee zur Stadt machte.

An die Tore des Gottscheer Schloßkastells brandeten die wutentflammten Scharen der Gottscheer Bauern, die im Jahre 1515 sich gegen die grausamen Plackereien und Erpressungen des damaligen Inhabers der Herrschaft Gottschee, des Grafen Jörg v. Thurn, und seiner Schinderknechte empörten, das erste Aufflackern der späteren blutigen Bauernaufstände auf deutschem Boden. Und in dem Schloß der Auersperger (Valvasor erzählt im XI. Buche, daß die Auersperger die Burg "vor einigen Jahren" erbauten, also um 1680.) wohnte 1809 bis 1813 die Hauptmasse der französichen Truppen, die hier einzogen, als Napoleon kraft des Friedensvertrages von Schönbrunn (14. Oktober 1809) aus Westteilen Österreichs einen ihm untertänigen Staat Illyrien geschaffen hatte. Auch gegen diese Unterdrücker machte sich die Empörung der Gottscheer in einem heldenmütigen, leider vergeblichen Aufstand Luft, der von einer über Nacht mit alten Flinten und Sensen aus den Dörfern herbeiströmenden Bauernschar getragen wurde.

Vor den Mauern des Schlosses wurden damals die Rädelsführer der Erhebung gegen drückende Fremdherrschaft durch französische Kugeln niedergestreckt. Das Heimatlied der Gottscheer "Die Wacht an der Kulpa" gedenkt dieses blutigen Ereignisses wie der aufreibenden, durch mehr als ein Jahrhundert (1649-1584) geführten Kämpfe gegen die türkischen "Renner und Brenner", die aus Kroatien und Bosnien über die Kulpa gegen die Städte und Fruchtebenen am Süd- und Südostfuße der Julischen Alpen vorbrachen, mit den Worten:

"Osmanenblut, Franzosenblut

Hat unser Land gefärbet."

Die Herren des neuen Slowenien verboten 1925 die künftige Absingung des Liedes, weil durch solche Worte "eine dem Südslawenstaat freundlich gesinnte Nation verächtlich gemacht" werde. So hat ein wackerer Gottscheer Pfarrer namens Josef Erker eine neue Gottscheer Hymne gedichtet, die ohne Nennung einer "den Slowenen befreundeten Nation" in nicht minder herzhafter Art als die seinerzeit vom Schulrat Obergföll verfaßten Verse den Rodungsmut der Gottscheer kündet und sie mit folgenden Schlußstrophen zur Treue an ihrem Volkstum mahnt:

"So war es durch sechshundert Jahr,

Soll es nun anders werden?

0 nein! Der liebe Gott bewahr'

Deutsch unsrer Heimat Erden!

Ihr Brüder, hebt die deutsche Hand,

Bekennt die deutsche Sache,

Bewahret das Gottscheer Land,

In treuer, deutscher Wache!"

Die Stadt Gottschee liegt im nördlichen Teile der größten Talung des Gottscheer Hochlandes. Friedlich und anmutig bettet sie sich zwischen Wiesen und Gärten und hat im Westen den dichtbewaldeten Friedrichstein und den Burgernock als mächtige dunkelgrüne Kulissen hart zur Seite. Über eine ansehnliche Fläche legt sich die Stadt rechteckförmig von Nordwest nach Südost. Die neuen Stadtteile am Bahnhofe, bis zur Eingemeindung im Jahre 1896 den Dorfschaften Grafenfeld und Hutterhäuser zugehörig, reichen im Westen bis an die Ortsflur von Mooswald.

lAllein der innere Teil der Stadt, den die Rinnsche in einem, östlichen Bogen umzieht, hat noch enge Gassen und dichter sich aneinander lehnende Häuserfronten. Dieser alte Stadtkern birgt Kirche, Schloß, Markt und Hauptgeschäftsgegend. Zwei Brücken, eine 1883 errichtete "obere" nahe der Stadtkirche, und eine ältere, seit 1842 bestehende "untere" unweit des Schloßbaus, übersetzen die Rinnsche, deren Überschwemmungsfeld nahe der

Stadt seit 1850 mehr und mehr durch Dammbauten beschränkt wurde.

Stadt Gottschee

Promenadenanlagen schließen die innere Stadt nach Süden ab, denen sich eine Reihe öffentlicher Bauten eingliedern: die 1894 errichtete Volksschule, die ehemalige Holzindustrieschule, heute slowenisches Blindenhaus, dann das frühere "Studentenheim" für auswärtige, das Gymnasium besuchende Gottscheer, nach dem

Weltkriege für slowenische Jünglinge als "Narodni dom" eingerichtet. Auch jenseits dieses Parkgeländes beginnt die Stadt gen Süden und Südosten, nach Stalzern und Lienfeld wie nach Zwischlern zu, sich auszubreiten. Das gleiche ist gegen Osten nach der Ebene zu der Fall, wo in der Richtung Seele und Schalkendorf die bestehenden (Kohlenbergwerk) und wohl auch die kommenden Industriestätten ihr bestes Entfaltungsgebiet haben. Die ersten hohen Schornsteine tauchten seit 1929 mit der Errichtung eines größeren Spinnereigebäudes auf. Die Stelle, wo seit 1377 der "Markt" und dann 1471 die "Stadt" Gottschee entstand, liegt etwa in gleicher Entfernung vom Becken von Reifnitz wie von dem Kulpagebiet um Kostel. Zwischen diesen beiden Gebieten, die schon vor der Besiedlung

des Gottscheer Landes als Bevölkerungsmittelpunkte bestanden, wurde Gottschee im Zuge einer sich entwickelnden Nordsüdstraße die von der Natur gegebene Station für Güteraustausch und Verwaltung.

Die erste namhaftere Siedlungsbildung geschah einige Kilometer nordöstlich der heutigen Stadt, und zwar jenseits des Rinnschebogens in der Ebene, da, wo heute noch die Meierhöfe und die Corpus-Christi-Kirche stehen. Als aber mit den beginnenden Türkeneinfällen die Frage guter Schutzlage dieses Zentrums der Gottscheer Landschaft auftauchte, wurde der Ort nach Westen verlegt, und zwar dorthin, wo ein weiter Bogen der Rinnsche die notwendige Verteidigungsstellung gibt, denn der Fluß umgürtet von drei Seiten die Altstadt. Es umschlossen damals die Stadt dicke Mauern und Befestigungstürme. An der von der Rinnsche freien Südwestseite schützte ein von Palissaden umgürteter, in den Fluß auslaufender Wallgraben die Stadt, ein Verteidigungsaufbau, von dem auch das Kaiserliche Siegel von 1471 eine Vorstellung vermittelt. Mancherlei Urkunden bezeugen, wie die Sorge der Kaiser dahin gerichtet war, die Stadt gegen die Überfälle der Türken möglichst "wehrhaft" zu machen.

Als winziges "Städtchen" ("cintatula Gotsche") taucht 1555 Gottschee bei Wolfgang Lazius (a. a. O. p. 185) auf. Doch schreibt er ihrer Umgebung einige befestigte Orte und viele Dorfschaften zu ("oppidum cum paucis castris multisque pagis"). Valvasors Kupferdruck zeigt uns die Stadt Gottschee, wie er sie mit ihren damals wohl 350-400 Einwohnern in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts fand und gezeichnet hat: die Burg mitTürmen, Mauern und Zinnen, umgeben von eng aneinander gedrängten spitzgiebligen Häusern und der an ihren Flanken stehenden Wasserfläche der Rinnsche.

Stadt und Schloß Gottschee, Johann Weichard Freiherr von Valvasor (1641-1693), "Die Ehre des Herzogtums Krain", 1689. (Original Nr. 01., J. Gladitsch.)

Valvasor liefert aber auch eine textliche Beschreibung der Stadt Gottschee, indem er sagt: "Die Stadt ist viereckig gebaut, auch mit starken Mauern eingefaßt, und hat an jedwedem Eck einen starken Thurm, dazu einen Wassergraben, welcher um und um geführt worden, daraus leichtlich abzunehmen, daß sie nicht nötig hat, einem feindlichen Anspruch mit Oeffnung der Thore gleich zu willfahren."

jAus dem engen Raum des alten mauerumschlossenen Stadtgebiets hat sich Gottschee erst langsam gelöst. Eine vom Jahre 1850 stammende Abbildung, die im Gottscheer Kalender, Jahrgang 1921, wiedergegeben ist, veranschaulicht das Idyll des um diese Zeit noch stark ländlich anmutenden Städtchens.

Auch die Bevölkerung fand nur langsam Zunahme, da ihr Anwachsen auch verschiedentlich durch Katastrophen wie Pest, Cholera und Hungersnot gestört war. 1574 zählte Gottschee nach den Aufzeichnungen des Urbars nur 84 zinspflichtige Parteien, das sind etwa 400 Seelen. 1756 finden wir 106 zinspflichtige Parteien. Im Jahre 1813, also fast 150 Jahre nach Aufstellung des Urbarregisters, stehen nicht mehr als 107 Häuser, in denen 617 Personen leben.

Und auch 1857 ist, wie die damals erste stattgehabte sorgfältigere Zählung belegt, noch keine erhebliche Vermehrung eingetreten. Wir treffen in 137 Häusern auf 260 Wohnparteien und auf eine Stadtbevölkerung von 1116 Seelen. 1880 war die Bevölkerung erst auf 1331 gestiegen. Um die Jahrhundertwende ist infolge oben genannter Eingemeindungen endlich das zweite Tausend erreicht. Gegenwärtig birgt das Städtchen gut 3500 Seelen und wahrt nachdrücklich seine Stellung als kultureller und wirtschaftlicher Vorort der Sprachinsel.

Die volle Erfassung des Landschafts- und Oberflächenbildes erfordert den Blick von der Höhe. Das Skelett der bis zu 1200 Meter ansteigenden Bergrücken, die das Gottscheer Land teils umrahmen, teils durchlaufen, hatte ich beim Durchpilgern der Gassen Gottschees und seiner nächsten Umgebung noch nicht zu gliedern vermocht. Vor Gesicht standen mir bisher nur im Nordosten die langhinstreichenden, etwas eintönig wirkenden Linien des Hornwaldes ohne hoch ausladende Kuppenform, im Nordwesten die breite Gestalt eines Bergzuges mit den jeden Kärntenwanderer anheimelnden "Nock"namen, wie das südlich an das Gottscheer Becken hart heranrückende Massiv des schwarzgrün leuchtenden Friedrichsteiner Waldes.

Ob die Bergzüge einen Parallelismus zeigen, wie sie sich schneiden und verknoten, ob Naturgemälde von fesselndem Rhythmus der Bergfiguren und von stimmungsvoller Farbensinfonie sich beim Eintauchen in die Gottscheer Bergwelt eröffnen, davon fehlte mir die nötige Vorstellung. Eine zweistündige Kletterpartie führte mich denn auf eine der nächsten und ansehnlichsten Erhebungen, auf den Bergzug des Friedrichsteiner Waldes, der eine prächtige Rundsicht bietet und eine Ruine trägt, um die Geschichte und Sage ein buntes Rankenwerk legen.

Es sind keine bequemen Spazierwege, die zu dem für unsere Wanderung ausersehenen Gipfel leiten. Steinige Wege ziehen sich in spitzen Winkeln aufwärts. Breitschirmige, dicht stehende Tannen und Fichten fangen die noch Mitte Oktober recht fühlbar warmen Strahlen der im klaren Herbsthimmel prangenden Nachmittagssonne. Wo ein Stück Bergeshang von Bäumen entblößt und nur von Farnen und Buschholz überwuchert ist, schwelen Rauchfahnen aus hochaufgestapelten Kohlenmeilern. Die sich mit dem Weltkriege im Gottscheer Lande ständig mindernden Verdienstgelegenheiten haben manchen bäuerlichen Kleinbesitzer zur Herstellung der im benachbarten Italien begehrten Holzkohle gelockt und üble Risse in das noch so üppige Waldkleid dieser Gegend gezogen.

Jetzt liegt von halber Höhe schon ein erheblicher Ausschnitt des Gottscheer Landes im Osten vor uns ausgebreitet. Die Troggestaltung der mit weißen Siedlungsflecken betupften Talebene wird kenntlich. Weit gestreckte, mehr oder weniger hohe Bergmassen umschließen die Längsseiten des Beckens, indes niedere Querriegel zumeist die einzelnen Wannen trennen. Wie eingestreute Schneefelder wirken die auf den Anhöhen zwischen dem Grün und den dünnen Waldbeständen liegenden Kalksteinblöcke und Platten der Karstregion. Ein goldiges Glitzern, das die Töne südlicher Sonne hat, zittert auf den Acker- und Wiesenstreifen, auf dem mächtigen, saftigen Waldteppich und den wie

schmale Kerzenlichter brennenden Kirchen- und Kapellentürmen, die über den winzigen Häusergirlanden der Dörfer auf den Kämmen der Höhen als Zeichen treuer Andacht des Gottscheer Völkchens gar häufig aufgerichtet sind.

Noch ein halbstündiges zähes Klettern über Steintrümmer und Bergrippen, wobei wir uns stellenweise durch üppig wucherndes Untergehölz des dichten, von Fichten und Buchen gemischten Waldes zu winden haben, führt zu einem schmalen Plateaustreifen, der mit Mauerresten aller Art erfüllt ist. Am Steilabhange nach Norden und nach der östlichen Kammseite zu ragen einige brüchige, aus roh behauenen Steinblöcken bestehende Wände des ehemaligen festungsartigen Schlosses noch am deutlichsten empor. Auf der Ostseite der Kammrichtung, also nach der Stadt Gottschee zu, stand wohl ein Wehrturm, zu dem eine Zugbrücke über einen künstlichen Graben führte. Sonst vermeldet nichts von Gestalt und Anlage des Schlosses, an das erst zur Franzosenzeit die Hand gewaltsamer Vernichtung gelegt wurde. Eine Kapelle mit einem Altar, der um die Mitte des letzten Jahrhunderts in eine Kirche von Gottschee übergeführt wurde, sowie einige Wohngeschosse standen auch dann noch sechs bis sieben Jahrzehnte.

In der Gemeinde Obermösel starb vor einigen Jahren ein Mütterchen, das noch als Magd beim letzten Kastellan des verfallenden Gebäudes hier in Waldesstille gehaust hatte. Eines zeigt mit Eindringlichkeit der Umblick von der höchsten Stelle des Plateaus, auf der ein Lugaus des stolzen Friedrichsteiner Schlosses stand: die beherrschende Lage über den größten Teil der Gottscheer Landes, dessen Mittelpunkt der Friedrichsteiner Bergzug bildet. Niemals haben die Türken auf ihren vielen Raubzügen sich des Schlosses bemächtigen können. Wo einst über die glatten Steinfliesen des Schloßhofes die Sporen geharnischter Ritter klirrten und die Kleider minnesangfreudiger Edelfräulein rauschten, haben sich in trümmerbesätem Erdreich an Alter ehrwürdige, dickstämmige hohe Fichten eingenistet, deren vom Abendwinde bewegte Äste in die Dämmerung des rötlich überhauchten Himmels tasten und von den versunkenen Tagen heller Lustbarkeit auf Schloß Friedrichstein erzählen.

Graf Friedrich von Cilli, aus dem Geschlechte stammend, welches Erbe der Ortenburgschen Besitztümer, also auch des Landes Gottschee nach dem Aussterben der Ortenburger Fürsten im Jahre 1420 geworden war, hatte gegen Anfang des 15. Jahrhunderts von geheimer Liebe zu einer Kroatin aus niederem Adel mit Namen Veronika von Desinze entbrannt, dieses Schloß gebaut. Seines angetrauten Weibes satt, erstickte er dieses in den Kissen und erhob die Veronika zur Gattin. Doch die Tat wurde ruchbar, und die neidvolle Welt klagte die verführerische Veronika der Mithilfe am Morde an. Graf Friedrich wurde auf Betreiben des deutschen Kaisers Sigismund in einem Turm gefangengesetzt, sein Vater, Hermann von Cilli, ließ ergrimmt die romantische Waldburg niederreißen, gegen die Kroatin aber begann ein arges Kesseltreiben. Sie wurde als gefährliche Zauberin angeklagt, die den Grafen durch ihre geheimen Künste verführt habe. Ein Gericht sprach sie frei, aber der alte Graf stellte beharrlich ihr weiterhin nach. Von den Verfolgern gehetzt, flüchtete sie sich in verborgene Hütten der Gottscheer Wälder, bis "zween Ritter" auf Geheiß des alten Grafen Cilli sie im Dörfchen Kuntschen im Hornwald ergriffen und ertränkten.

Ihren Gemahl, der in seinem Turmverlies kränkelte und der einzige männliche Erbe war, ließ man nach Veronikas Tode frei. Er richtete sein Bergschloß trotzig wieder auf und führte dort bis zu seinem späten Ende ein Leben in Saus und Braus. Ein kalter, vom Tale heraufziehender Wind, der breite, finstere Wolken über Berg und Ebene treibt, zwingt zum Abstieg von diesem Flecken, der im Gottscheer Lande ein so denkwürdiges Zeugnis ablegt von mittelalterlicher Unverwüstbarkeit in irdischer Begierde.